3つの画像ヒントを見て、連想される数学者を当てるクイズです。最初のヒントは難しいので、ヒント1〜3まで順番に見て答えてね!

ヒント

タブを切り替えると他のヒントを見ることができます。

答えと解説

3つのヒントから連想される数学者は誰?

正解は「ピタゴラス」です。

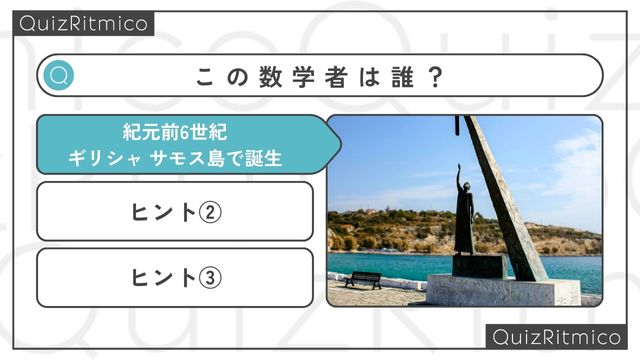

紀元前6世紀 ギリシャのサモス島で誕生

紀元前6世紀は紀元前600年〜紀元前501年までの100年間のことで、日本では縄文時代の後期〜弥生時代の初期(地域により異なります)に当ります。

ピタゴラスが生まれたのは、エーゲ海に浮かぶギリシャのサモス島で、「サモスの賢人」という別名があります。生まれた年は紀元前582年ではないかと言われています。

サモス島にはピタゴラスにちなんで名付けられた町「ピタゴリオ」があり、ピタゴラスの像も建てられています。

音楽や天文学を数学と結びつけた

ピタゴラスは日常生活の中のふとした気付きにより、数学と音楽の関係性について発見しました。

ある日ピタゴラスは、鍛冶屋から聞こえるハンマーの音がキレイな和音になっている時とそうでない時があることに気づきました。そこで「モノコード」と呼ばれる、弦を張った実験器具を使って、音がキレイにハモる条件を調べました。

ピタゴラスが発見した音律はピタゴラス音律と呼ばれ、初期ルネサンス時代(14世紀末から15世紀半ば頃)までの西洋音楽の標準的な音律として利用されていました。

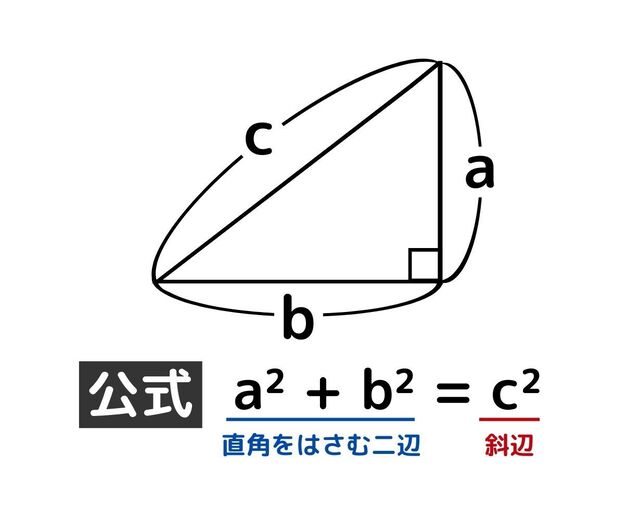

「三平方の定理」に名を冠す

「三平方の定理」には「ピタゴラスの定理」という別名があります。また過去には「勾股弦の定理」とも呼ばれていました。

ピタゴラスは「ピタゴラス教団」と呼ばれる一種の宗教団体を創設したと言われていますが、内部情報を漏らすことは禁止されていたので、ピタゴラス本人が記したとされる文献は見つかっていません。

現在語られているピタゴラスの人物像やその功績は、教団壊滅後に弟子たちが残した著作物などから推し量られたものです。

三平方の定理もピタゴラスの定理と呼ばれてはいますが、ピタゴラスが発見したのかどうかはっきりと特定されているわけではありません。

まとめ

3つのヒントから数学者を連想するクイズは以上です。今回初めて知ったことはありましたか?最後まで読んでいただきありがとうございました。

この他にもクイズや雑学をたくさん紹介しているので、ぜひ他の記事も読んでみてくださいね!