除夜の鐘の歴史-除夜とは?鐘をつくのはいつ?なぜ108回?誰がつくの?

2024年も今日で最後となりました。今年1年はどんな年だったでしょうか。

大晦日といえば除夜の鐘ですね。毎年何気なく聞いている除夜の鐘ですが、なんのために撞かれているのかご存知ですか?

「除夜」とは何?

除夜は「除日(じょじつ)の夜」という言葉に由来します。大晦日のことを「旧年を除く日」という意味で「除日」と呼びます。

除日の夜から転じて、大晦日の夜が除夜と呼ばれるようになりました。

除夜の鐘を撞くのはいつ?

除夜の鐘は大晦日(12月31日)の夜、深夜0時を挟む時間帯に、寺院の鐘を撞く行事です。

一般的には107回を旧年に撞き、新年に1回撞くことになっていますが、年明け0時から撞き始める寺院もあります。

騒音の苦情を避けるため、昼間に撞く寺院もあります。

108回撞くのはなぜ?

除夜の鐘を108回撞く理由は諸説ありますす。

寺院によっては希望者が鐘を撞くことができるよう、109回以上撞くこともあります。

奈良県の東大寺では、8名程度が1組になって鐘を撞くため、約800名が毎年参加しています。

煩悩の数を表しているという説

108という数は一説には人間の煩悩(心身を乱し悩ませる欲望や執着、怒りなど)の数に由来していると言われていて、鐘を撞く毎に煩悩が1つ1つ減っていくように願って、108回鐘が撞かれます。

煩悩は五感に相当する「眼(げん)、耳(に)、鼻(び)、舌(ぜつ)、身(しん)」と、第六感のような「意(い)」を合わせた「六根」から生じます。

六根から生じる感覚・状態は「好(快)・悪(不快)・平(どちらでもない)」という3つに分けられます。

ここに「浄(清らかなこと)」と「染(汚れていること)」の2つと、過去(前世)・現在(今世)・未来(来世)の三世を組み合わせて煩悩の数が数えられます。

6(六根)✕3(好・悪・平)✕2(浄・染)✕3(三世)=108

1年間を表しているという説

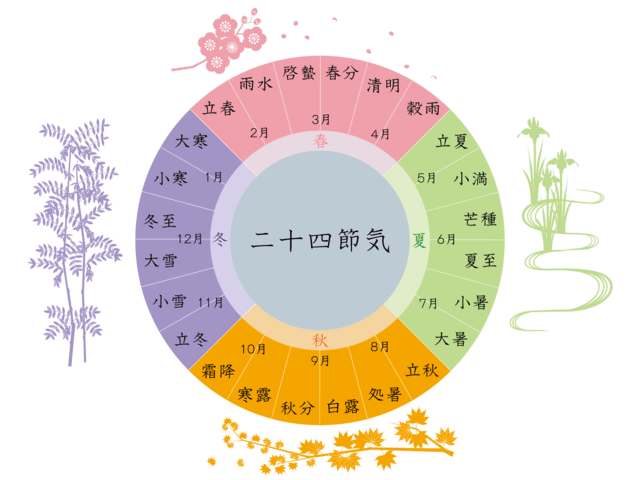

1年を構成する月の数「12」と、二十四節気(太陽の動きを基準に1年を24等分した季節の移り変わり)の「24」、さらに細かく分けた七十二候の「72」を全て足した数が108となるため、除夜の鐘の数は1年を表しているのではないかと言われることもあります。

除夜の鐘を撞いてみよう

寺院によってはお坊さんが鐘を撞くところもありますが、参拝者が撞けるようになっている場所もあります。

人気の寺院では整理券が配られたり、鐘つき料がかかる場合もあるので、事前に調査してから赴きましょう。

除夜の鐘や初詣に「オンライン」で参加できる寺院もあります。

まとめ

除夜という言葉の由来や、除夜の鐘に関する雑学を紹介しました。最後まで読んでいただきありがとうございました。

2025年が良い年になりますように。また読みに来て頂けると嬉しいです。来年も当サイトをよろしくお願いいたします。