理系常識クイズ【2】虹の一番内側の色は何色?1ダースはいくつ?

理系ジャンルの常識チェッククイズ第2弾です。

1問1問は義務教育で習うような簡単な問題ですが、全問正解は難しいかも?日常でも使える知識もあるのでおさらいしていきましょう。

第1問

進化論を提唱した科学者は誰?

- ダーウィン

- メンデル

- ニュートン

正解!

不正解…

もう一度解く

第2問

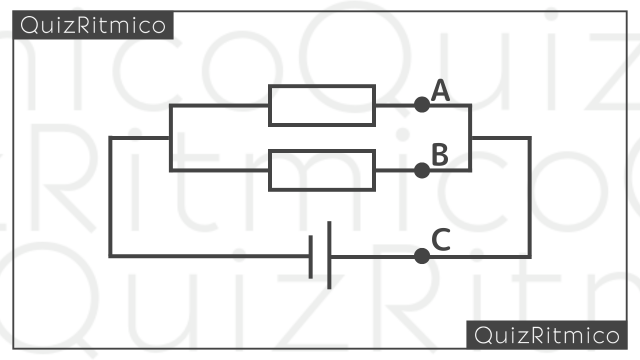

図のような回路で、点A~Cを流れる電流の関係を表した式は次のうちどれ?

- A=B=C

- C=A×B

- C=A+B

正解!

不正解…

図のような「並列回路」では、電流は2つに枝分かれして流れます。合流すると元の大きさになります。よって電流の関係を表す式は「C=A+B」となります。

一方並列回路の電圧はどこを図っても同じになります。

「直列回路」の場合は、電流はどこを測っても同じ大きさになります。

もう一度解く

第3問

鉛筆1ダースは何本?

- 10本

- 12本

- 16本

- 20本

正解!

不正解…

ダースはラテン語で「12」を意味する「duodecim」に由来しています。「duodecim」という単語は2を意味する「duo」と、10を意味する「decem」から成り立っています。

duodecimはフランス語の「douze」や英語の「dozen」に変化し、日本に入ってきたときにダースに変化したとされています。

12個でひとまとまりとする数え方は、12進法を基準とする考え方です。12進法の歴史は古く、メソポタミア文明の頃から使われていたとされています。

1年が12ヶ月なのも、アナログ時計の数字が12までなのも、12進法の数え方によるものです。

もう一度解く

第4問

一般に、虹の一番内側の色は何色?

- 緑

- 紫

- 赤

- 青

正解!

不正解…

虹は太陽光が空気中の水滴に当たって屈折・反射することで起こる現象です。

日本では一般的に虹は7色とされており、外側から内側にかけて、「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」という順に色が並んでいます。

しかし実際の虹にははっきりと境界があるわけではなく、何色に分割できるかというのは文化の違いによって変化します。例えばアメリカやイギリスでは6色、ドイツやフランスでは5色と表現するそうです。

もう一度解く

第5問

植物の細胞のみにある細胞小器官で、光合成が行われる場所はどこ?

- ミトコンドリア

- 液胞

- 葉緑体

正解!

不正解…

光合成が行われる細胞小器官は葉緑体です。

動物と植物の細胞は共通点もありますが、違う点もあり、葉緑体は植物にしかありません。

ミトコンドリアの役割はエネルギーの生成で、植物細胞にも動物細胞にも存在しています。

液胞は動物の細胞にも植物の細胞にも見られますが、植物の液胞の方がよく発達しています。液胞の役割は水分の調整や、養分・老廃物の貯蔵です。

もう一度解く

まとめ

理系の一般常識クイズは以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。義務教育で習ったことはどのくらい覚えていましたか?

19世紀頃までのヨーロッパでは、全ての生物は神様が創造したもので、はるか昔からずっとその姿のまま生きてきたと考えられていたのです。こうしたキリスト教的な考え方を否定し、「進化」という概念を広く広めたのが、1859年にダーウィンが発表した『種の起源』です。

ダーウィンはその著書の中で、「自然淘汰により生物は進化する」という考えを提唱しています。